我的绘画启蒙是在很小的时候,大概三岁左右,在幼儿园里,别人在算算数我却总是喜欢随便的涂鸦,脑子里总是有源源不断的奇怪想法,比如小鸡长了人的嘴巴,熊猫是五彩斑斓的。我对绘画的兴趣,从将脑子里的想法简陋的表现在纸上,转换成对色彩的好奇,我开始尝试各种绘画材料,逐渐喜欢上了调色和渲染每幅单调的画面。对插画的兴趣来源于小时候看过的插画绘本,我不喜欢阅读文字,却喜欢仔细观察绘本上每张具有叙述性的画面。我渐渐爱上了几米的作品,边看边会拿个小本子临摹喜欢的部分。尽管有些时候看不懂他想传达给观众的情感,却也被他有张力的作品而感到莫名的喜怒哀乐,我发现了绘画的魅力。

初中时,也曾接触过艺考的联考风,但这种体系带给我的枯燥和没有成就感,让我对画画的热爱逐渐消减,我便知道这不是我内心渴望的艺术。

升入国际高中后,老师带我接触到了真正的艺术,有写实的有抽象的,尽管我之前并不是很能欣赏到抽象画要表达的意义,我却感受到了艺术带给我与众不同的力量,每一笔触都在倾诉着艺术家的情绪,在一次次看展和阅读艺术史书籍后,我明白了每一个流派、每一种艺术表达方式,让我共情,让我感慨。我是一个很敏感的人,总是会观察身边的人和事,在我揣测别人内心而感到痛苦的同时,也更容易感受到世界的美好,我希望能通过手中的画笔绘制自己的想法,让别人了解自己,也让自己看清自己。

刚接触到A-level艺术课程时,我是不习惯的,甚至是痛苦的,我作为有些完美主义的性格惧怕创作后的失败,我希望我的作品是完美的,可是英国的作品集创作需要实验和过程,它需要我有很多调研和记录观察作为辅佐来进行创作,非常看重我的大胆尝试,以及失败和不成熟的部分,但我总是习惯直接画最终的产出,这也是我在做作品集时常常碰壁的原因。

我开始思考这是否是院校选择的问题,于是尝试了解美国的艺术院校,我发现他们的学生作品和绘画风格非常对我的口味,而且相对于英国的大学更注重创意和结果,这也是我创作的习惯,所以我改变了自己的申请规划——主攻美国艺术院校。

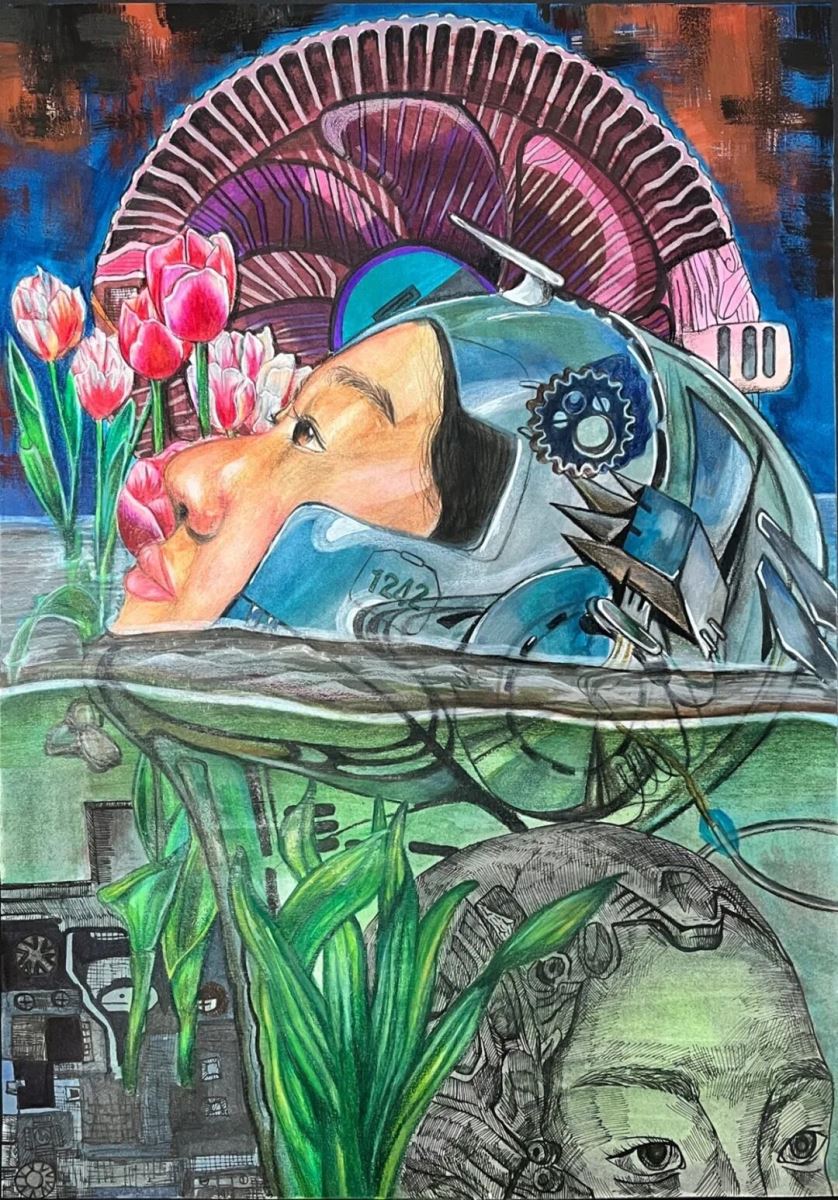

在做作品集的过程中,每画完一幅画,都反思和复盘我画面的不足,以及可以改进的地方。在一次次碰壁后,我逐渐掌握了水彩和彩铅的运用,也在一次次突破自己的绘画技巧时,渴望用更多的材料来创作,泥塑,塑料,木头等。我发现我的可能性在突破被动的舒适圈后,变得越来越大,但在追求表达形式多样性的同时,也局限了我大胆的想法,我会考虑到对这种材料运用的熟练度,完成后的效果是否符合预期,开始变得束手束脚。

自此我开始揣测自己的内心,是为了炫技而去创作还是为了作品本身,再次陷入瓶颈的自己停止了绘画,观摩艺术家的所有作品,发现他们其实也是用自己最擅长的创作方式来表达自己的情感。我开始明白,想法到实践的创作过程是自然而然的,材料是为了辅助我们创作,而不是主导我们的作品。

在我第三个项目——探索我与母亲之间的关系中,我决定挑战一种我从未探索过的媒介:油画。由于难以控制这种媒介的特性,使用刷子进行细节刻画对我来说一直是一个难点。然而,通过持续的实验,我逐渐爱上了油画的质感和笔触,也让我不断尝试更大尺寸的画布。多亏了油画,我对纯艺的兴趣持续增加。

在院校选择上,我从开始的焦虑转变为随遇而安,因为通过老师的心理疏导,我明白学生与学校是相互选择的关系,不是大学的排名越高就越好,适合自己的大学才是最重要的,于是我不再迁就大学的择生喜好,而是遵循自己的想法,这也让我的内心更加自由,创作更加畅通无阻。

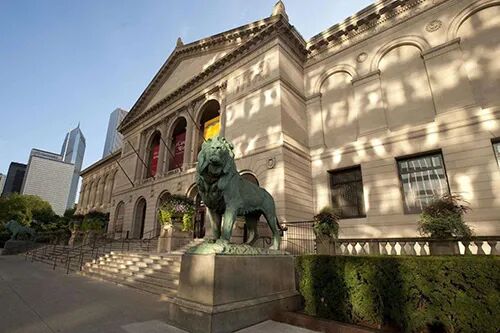

在专业选择上,我一直是飘忽不定的,从室内设计到插画再到纯艺,每一个阶段我都有想学的东西,好奇的专业,这也是艺术带给我的更多的可能性,而芝加哥艺术学院也将自由度和多样化给予了我,让我在未来的大学四年更好地探索自己,我想这便是那个最适合我的学校吧。

于我而言,艺术是自由的,也是纯粹的,它平静地展现我自己,平静地批判自己,又平静地接受自己。在追求艺术的路上,我学会了如何应对层出不穷的困难与迷茫,如何公平地看待形形色色的人,如何面对真实的自己,如何充满信心地去选择自己想要的未来,这便是艺术赋予我最大的意义。